Teil 2 – 1476 bis 2013

Hugo van der Goes

wurde um 1440 in Gent geboren und starb 1482 im Rood-Klooster bei Brüssel.

Der flämische Maler Hugo van der Goes hat Großes vollbracht, obwohl sein Leben nicht viel länger als vier Jahrzehnte währte – er gilt als einer der Hauptmeister der altniederländischen Malerei der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts.

Hugo van der Goes wird für Historiker zum ersten Mal am 4. Mai 1467 fassbar. An diesem Tag wurde er in die Genter „Malergilde Lucas“ als Meister aufgenommen, Justus van Gent ist als sein Zeuge und Bürge überliefert.

!["Lamentation" von Hugo van der Goes]()

“Lamentation” von Hugo van der Goes (15. Jh.)

Standort: Hermitage Museum in St. Petersburg (Russland)

Lukasgilden waren die zunftartigen Bruderschaften der künstlerischen Berufsstände, die sich im 15. Jahrhundert vor allem in den Niederlanden entwickelten. Wer dort Meister werden wollte, musste das Bürgerrechts der betreffenden Stadt, manchmal Grundbesitz und gewöhnlich auch seinen Ehestand nachweisen, von einer Frau van der Goes ist jedoch nie die Rede.

Möglicherweise war der Maler zu dieser Zeit bereits derart in einer sakralen Bruderschaft engagiert, dass die Forderung nach einer Ehe obsolet wurde, vielleicht hatte er damals aber auch eine Frau, von der keine Kunde bis in die heutige Zeit drang. Die Einschreibung als Meister war jedenfalls eine hohe Ehre und außerdem Voraussetzung, um höhere politische und wirtschaftliche Gildeämter belegen zu können.

Hugo van der Goes war deshalb sicher schon vor dieser Aufnahme in die Zunftgilde als Maler tätig, irgendwelche Zeugnisse früherer Werke des frischgebackenen Meisters sind jedoch nicht überliefert. Die Mitgliedschaft in der Gilde zahlte sich schnell aus, 1468 erhielt Hugo van der Goes den Auftrag über die Festdekoration der Stadt Brügge für die Hochzeitsfeier von Karls dem Kühnen mit Margareta von York, er arbeite dabei mit Gildemeister Jacques Daret aus Tornai und anderen Künstlern der Gilde zusammen.

Von 1474 bis Herbst 1476 nahm Hugo van der Goes das Amt des Dekan in der Malergilde war. Bereits 1475 trat er auch ins Rood-Klooster der Augustiner in der Nähe von Brüssel ein, gab aber die Tätigkeit als Maler als Augustinerbruder nicht auf, so ist ein Besuch des späteren Kaisers Maximilian im Kloster belegt, der Gemälde bestellte. Wie wissen aus solchen Überlieferungen, dass Hugo van der Goes bereits zu Lebzeiten berühmt wurde und seine Arbeiten hochgeschätzt waren. Alle erhaltenen Arbeiten waren Aufträge von wohlhabenden Bürgern oder Angehörigen des Adels.

![Hugo van der Goes - Hl. Anna Selbdritt mit einem franziskanischen Stifter]()

Hugo van der Goes – Hl. Anna Selbdritt mit einem franziskanischen Stifter (1475)

Musées Royeaux des Beaux-Arts de Belgique (Brüssel, Belgien)

Aus der Hoch-Zeit der Karriere des Meisters, den 70er Jahren des 15. Jahrhunderts, blieben uns mehrere großartige Arbeiten erhalten: Der “Monforte-Altar”, der “Hippolytus-Altar”, ein “Marientod” und ein “Marien-Altärchen”, das “Portinari-Triptychon”, das “Wiener Diptychon” und eine “Anbetung der Hirten”.

Dennoch zog sich der Meister aus der Mitte der Gesellschaft ins Kloster zurück, von einer Reise nach Köln 1481 ist ein Anfall mit Selbstmordabsichten belegt, nach der Rückkehr ins Kloster verzichtete er auf alle Privilegien und Vorzüge und verstarb 1482 an unbekannter Ursache, er wird vermutet, dass er durch seinen künstlerischen Erfolg wahnsinnig geworden sei.

Die Engel des 24. Dezember sind ein Detailbild aus dem Portinari-Altar, Detail, geschaffen zwischen 1475 und 1478, das Triptychon ist heute in den Uffizien in Florenz zu besichtigen.

Pietro Perugino

wurde 1446 bis 1452 in Città della Pieve (Perugia) geboren und starb 1523 in Fontignano nahe Città della Pieve.

“Il Perugino” (“der aus Perugia”) hieß eigentlich Pietro Vannucci, sein Vater Cristoforo Vannucci gehörte zu den reichsten Männern im Umkreis.

Wahrscheinlich begann Pietro Perugino in lokalen Werkstätten mit dem Studium der Malerei, vielleicht bei Bartolomeo Caporali oder Fiorenzo di Lorenzo. Irgendwann zwischen 1466/1470 und 1479 ging er nach Florenz in die Werkstatt von Andrea del Verrocchio, wo er zusammen mit Leonardo da Vinci, Domenico Ghirlandaio, Lorenzo di Credi, Filippino Lippi und weiteren ausgebildet wurde.

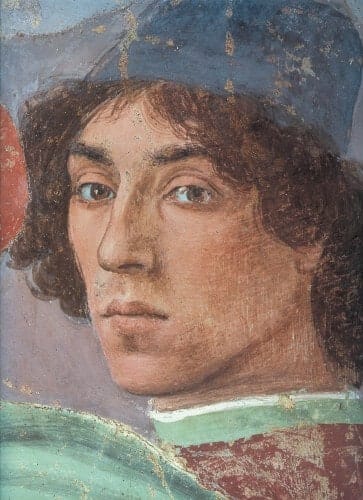

![Pietro Perugino - Selbstportrait]()

Pietro Perugino – Selbstportrait

Das ist (ohne genauere Zeitangaben) dem Bericht seines Biographen Giorgio Vasari zu entnehmen, auch soll er laut Vasari bei Piero della Francesca die Kunst der perspektivischen Darstellung studiert haben. 1492 soll seine Lehre bei Verrocchio geendet haben, ab diesem Jahr ist er nämlich als Mitglied der Zunftgilde der Maler überliefert.

Bei seinen Zeitgenossen bekannt wurde Perugino schon lange früher, 1481 entstand “Consegna delle chiavi a Pietro” (“Christus übergibt Petrus die Schlüssel”), ein mächtiger 3,35 × 5,50 m großer Teil des Wandfreskenzyklus in der Sixtinischen Kapelle des Vatikans.

An diesem Freskenzyklus wirkten die zur damaligen Zeit bekanntesten Maler Italiens mit, der “Christus” gilt als Peruginos bekanntestes Gemälde. Die perspektivische Tiefe des Gemäldes beeindruckte Peruginos Zeitgenossen gewaltig, er wurde mit diesem Bild zum berühmtesten Maler des Landes.

Pietro Perugino soll in Folge Ateliers in Perugia und Florenz unterhalten haben, in denen er eine Art Massenproduktion begonnen haben soll, hauptsächlich der beliebten Marienbildnisse. Was ihn jedoch nicht daran hinderte, unvergessene Kunstwerke zu schaffen:

1485 entstand die “Kreuzigung Jesu” über dem inneren Eingang der Kapelle Portiuncula (offiziell Santa Maria degli Angeli) in Assisi. Einer berühmten Kapelle, weil dort am 3. Oktober 1226 Francesco Bernardone (besser bekannt als Heiliger Franziskus oder Franz von Assisi) verstarb, seine hinterlassenen Gefährten gründeten daraufhin den Franziskaner-Orden.

!["St. Sebastian an eine Säule gefesselt" von Pietro Perugino]()

“St. Sebastian an eine Säule gefesselt” von Pietro Perugino (1500-1510)

Standort: São Paulo Museum of Art

Zwischen 1489 und 1493 erschuf Perugino die “Vision des Heiligen Bernhard”, von 1493 bis 1497 arbeitete er an einer “Kreuzigung” in Santa Maria Maddalena dei Pazzi in Florenz, zwischen 1496 und 1500 fertigte er ein Polyptychon in San Pietro in Perugia und (jetzt sind die Teile verteilt auf Museen in den französischen Städten Nantes, Rouen und Lyon und im Vatikan zu sehen), von 1497 bis 1500 Fresken im Collegio del Cambio in Perugia.

Perugino wird heute als wichtigster Meister der Umbrischen Schule der Renaissance-Malerei betrachtet. Ein noch größerer Verdienst ist vielleicht, dass er dem legendären Raffael sein Können weitergegeben hat, der bis weit ins 19. Jahrhundert hinein als der größte Maler überhaupt galt.

Im Frühwerk des jungen Raffael ist Peruginos Einfluss deutlich zu spüren. Der Engel des 20. Dezember ist der Erzengel Michael aus “Maria Himmelfahrt mit vier Heiligen”, erschaffen im Jahr 1500 für die Klosterkirche von Vallombrosa, heute in den Uffizien Florenz.

Meister der Kölner Ursula-Legende

(oder Kölner Meister der Ursula-Legende) ist nur ein Notname.

Von diesem spätgotischen Maler der Altkölner Malschule, der von 1480 (1489/90) bis 1510/15 in Köln wirkte, wissen wir also noch nicht einmal seinen Namen. Auch vom Ursula-Zyklus, den er für die Kölner Severinskirche gestaltet hat, sind nicht alle Darstellungen der Legende der hl. Ursula erhalten. Der Meister hat der Ursula-Legende mindestens 19 Gemälde gewidmet, von denen ein Teil im Zweiten Weltkrieg zerstört und ein Teil verschollen ist. Was überdauert hat, ist heute auf verschiedene Museen Europas verteilt.

Da sein Werk eine enge Beziehung zur niederländischen Malerei der damaligen Zeit zeigt, stammte der Meister möglicherweise dorther oder war zumindest lange in den Niederlanden tätig. Sein Wirken in Köln ist jedoch durch die Werke in der Severinskirche sicher, deshalb befinden sich heute acht seiner Werke im Kölner Wallraf-Richartz-Museum. Weiter wird noch ein Flügelaltärchen diesem Meister zugeordnet, Teil eines Marienaltars, das sich heute in der Gemäldegalerie Alte Meister der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden befindet.

![Taufe der heiligen Ursula Meister der Ursula-Legende, Köln, zwischen 1492 und 1495]()

Taufe der heiligen Ursula Meister der Ursula-Legende, Köln, zwischen 1492 und 1495

von Schubbay [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Der Meister der Kölner Ursula-Legende wird deshalb so genannt, weil er nicht der einzige Meister ist, der erhaltene und erhaltenswerte Szenen aus der Ursula-Legende malte und namentlich unbekannt blieb. Auch in Brügge nahm sich ein Meister der Heiligen Ursula an, der heute als Brügger Meister der Ursulalegende, Meister der Brügger Ursulalegende oder flämische Meister der Ursula-Legende geführt wird. Dieser spätgotische Maler aus Flandern malte bereits um 1485 Altarbilder mit Darstellungen der Ursula-Legende für das Kloster der Schwarzen Schwestern in Brügge (datierbar aufgrund von Bildern der damaligen Stadt Brügge im Hintergrund).

Obwohl die heilige Ursula zu Köln einen engeren Bezug hat als zu Brügge: Die britannische Königstochter hatte ihr Leben Christus geweiht und sollte von einem heidnischen König trotzdem verheiratet werden. Sie erbat sich davor eine dreijährige Frist, begab sich auf eine Schiffsreise und hatte in Köln eine Erscheinung, in der ein Engel sie anweist, nach Rom zu pilgern (und ihr den Märtyrertod prophezeit).

Ursula gehorcht und kommt auf dem Rückweg wieder in Köln vorbei, das inzwischen von den Hunnen belagert wird. Ursulas Begleiterinnen werden ermordet, Ursula selbst soll zur Frau des Hunnenfürsten werden, als sie verweigert, tötet er sie. Ein grober Fehler: Elftausend Engel erscheinen nun und schlagen die Hunnen in die Flucht, die Bürger Kölns errichten der heiligen Ursula daraufhin zum Dank eine Kirche und machen sie zur Schutzpatronin der Stadt.

Der Engel des 22. Dezember, die “Erscheinung des Engels” gehört zum gegen 1500 geschaffenen Ursula-Zyklus des Kölner Meisters und ist heute im Kölner Wallraf-Richartz-Museum zu besichtigen.

Domenico Beccafumi

wurde um 1486 in der Nähe von Siena geboren, vermutlich in Montaperti (gehört heute zu Castelnuovo Berardenga), er starb am 18. Mai 1551 in Siena.

Wieder ein Künstler mit mehreren Namen, Domenico hieß bei seiner Geburt als Sohn des Bauern Giacomo di Pace Domenico di Pace. Der Bauer arbeitete für Lorenzo Beccafumi, auch sein Sohn trat in dessen Dienst. Beccafumi erkannte früh die künstlerische Begabung des Jungen, adoptierte Domenico und schickte ihn zur Ausbildung nach Siena. Dort lernte er beim regional bekannten Künstler Mechero, deswegen soll er von seinen Zeitgenossen “il Mecherino”, der kleine Mechero, genannt worden sein (andere sind der Meinung, dieser Spitzname leite sich von seiner kleinen Statur ab).

![Domenico Beccafumi - Inferno, Detail: Verdammter (1526-1530)]()

Domenico Beccafumi – Inferno, Detail: Verdammter (1526-1530)

Standort: San Nicolò al Carmine (Siena, Italien)

1509/1510 ging Domenico Beccafumi nach Rom, um die neuesten Entwicklungen in der Malerei zu studieren – in Siena war man eher konservativ eingestellt und arbeitete nach traditionellen Prinzipien. In Rom konnte Domenico die revolutionären Neuerungen studieren: Raffael und seine Schüler hatten 1508 mit den “Stanzen” (italienisch stanza = Zimmer) begonnen, der von Papst Julius II. beauftragten malerischen Ausgestaltung der vier Papst-Gemächern im zweiten Stock des Apostolischen Palastes, die unter Papst Leo X. bis 1524 fortgeführt wurde.

Zur gleichen Zeit hatte Michelangelo mit den Deckenfresken in der Sixtinischen Kapelle begonnen, die Themenreihe entlang des Gewölbes-Zentrums war September 1510 fertiggestellt, Beccafumi konnte die Arbeiten höchstwahrscheinlich besichtigten. Außerdem soll er in Rom antike Werke und Bilder Florentiner Renaissance-Maler studiert haben.

Beccafumi kam aber recht schnell wieder nach Siena zurück, wo er er eine Reihe öffentlicher Aufträge erhielt, 1513 malte er z. B. Fresken für die Kapelle des städtischen Hospitals von Siena, Santa Maria della Scala, die “Begegnung Joachims mit Anna”. Auch eine Reihe von Arbeiten für private Auftraggeber sind belegt, wie Fresken an der Fassade des Palazzo Borghesi. Von beiden Aufträgen sind jedoch lediglich die Entwurfszeichnungen erhalten, andere Frühwerke Beccafumis aus den Anfängen in Siena oder seiner Zeit in Rom sind nicht erhalten.

Erst gegen Ende dieses Jahrzehnts sind Beccafumis Aufträge besser belegt: 1519 erhielt Beccafumi “den Auftrag seines Lebens”, die Ausgestaltung des Marmorbodens im Dom von Siena, mit der er bis zu seinem Tod beschäftigt war. Seitdem arbeitete Beccafumi weiter für die Kommune Siena und für private Auftraggeber, ebenfalls hauptsächlich in Siena, gefragter “Prominenten-Maler” (Hofmaler an einem der italienischen Fürstenhöfe) wurde er nie, Auftragsarbeiten aus anderen Teilen Italiens wie 1540 beim Admiral Andrea Doria in Genua waren selten.

Die meisten der von Beccafumi erhaltenen Werke sind deshalb auch in Siena zu bewundern, ein Altarbild (“Moses zertrümmert die Gesetzestafeln”) von 1537 befindet sich im Dom zu Pisa, zwei seiner “Heiligen Familien” sind in Florenz zu bewundern, in den Uffizien und im Palazzo Pitti, die “Madonna mit dem Jesuskind und dem Johannesknaben” ziert den Palazzo Barberini in Rom.

Beccafumi wird vorgeworfen, dass er im Gegensatz zu anderen Sieneser Künstlern von seinem Aufenthalt in Rom nicht viel mitgenommen hätte. Während Il Sodoma und Baldassare Peruzzi beispielsweise von ihrem Rom-Aufenthalt alle Nuancen der führenden Künstler der Zeit aufgenommen hätten, sei Beccafumi in seiner Malweise provinziell geblieben.

Dabei war Beccafumi vielleicht heimatverbunden, aber durchaus ein Künstler, der eine eigenständige und manchmal auch eigenwillige Kreativität entwickelte. Vielleicht hat er sich aus bewusster Entscheidung vom herrschenden manieristischen Trend nur wenig beeinflussen lassen, wenn seinen Arbeiten eine ganz eigene Exzentrizität mit manchmal traumhaften, emotionalen Details zugesprochen wird.

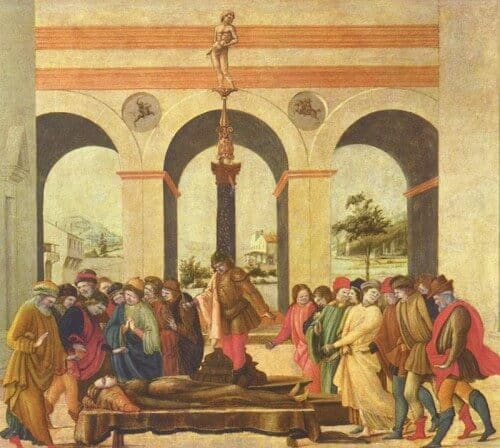

![Domenico Beccafumi - Allegorischer Freskenzyklus]()

Domenico Beccafumi – Allegorischer Freskenzyklus (Politische Tugenden) aus dem Plazzo Pubblico in Siena, Szene: Das Opfer des Codrus, König von Athen (1532-1535)

Seine Darstellungen unterscheiden sich auch in der Tonalität von den häufig ziemlich bunten Werken der klassischen römischen Meister. Beccafumi bevorzugt eher zarte, sehr natürlich wirkende Farben, führt einen nicht unbedingt ordentlich linearen, sondern gerne einmal leicht “gezackten” Zeichenstrich, hüllt seine Bilder gerne in leichten Nebel und malt sanfte Übergänge, im Gegensatz zur festumrissenen Klarheit der Bilder der angesagten Meister seiner Zeit. Außerdem war er sehr vielseitig, er malte nicht nur, sondern experimentierte mit verschiedenen Holzschnitttechniken, arbeitete als Bildhauer (Reiterstatue Kaiser Karls V., Engel-Skulpturen im Dom von Siena) und war als Illustrator von Handschriften tätig.

Der Engel des 17. Dezember gehört zur “Verkündigung”, die Domenico Beccafumi 1545/1546 für die Kirche San Martino in Siena schuf.

Tizian

wurde wahrscheinlich zwischen 1488 und 1490 (a. A. um 1477) in Pieve di Cadore bei Belluno (Republik Venedig) geboren und 1576 in Venedig gestorben.

![Tizian, Selbstportrait (zwischen 1565 und 1570)]()

Tizian, Selbstportrait (zwischen 1565 und 1570)

Standort: Museo del Prado (Madrid, Spanien)

Tizian hieß eigentlich Tiziano Vecellio, oder er wurde zu Lebzeiten nach seinem Geburtsort “Tiziano da Cadore” (aus Cadore) genannt, oder auch „die Sonne unter den Sternen“ – sein Talent machte schon früh von sich reden. Den Nachgeborenen gilt der Maler als führender Vertreter der venezianischen Malerei im 16. Jahrhundert, und als einer der Hauptmeister der italienischen Hochrenaissance überhaupt, “Tizian” reicht dem Kunstliebhaber, um zu wissen, wer gemeint ist.

Tiziano Vecellio war das älteste von vier Kindern einer wohlhabenden Familie des niederen Adels, sein Vater Gregorio war der leitende Geistliche am Schloss von Pieve, sein Großvater hatte eine Leitungsfunktion in der Stadtverwaltung. Es ist belegt, dass das Talent des kleinen Tizian und seines Bruders Francesco schon früh auffiel, bereits mit neun Jahren wurde Tizian zu einem Onkel nach Venedig geschickt, der eine künstlerische Lehrstelle für ihn suchen sollte.

Tizian und Francesco wurden zunächst vom Mosaikmaler Sebastiano Zuccato ausgebildet, der die Brüder anschließend an die Werkstatt der bekanntesten Maler Venedigs vermittelte. Während seiner Lehrzeit in der Werkstatt von Gentile und Giovanni Bellini bekam Tizian Kontakt mit anderen Malern, u. a. Giorgione.

Ein Glück für den damals noch sehr jungen Tizian, 1507 erhielt der schon ziemlich bekannte Giorgione einen Auftrag von der Stadt Venedig, die äußeren Fresken des gerade nach einem Brand wiedererrichteten Fondaco dei Tedeschi (Deutsche Handelsbörse) zu gestalten. Giorgione selbst bemalte die Fassade, die Schüler Tizian und Morta da Feltre die weniger prestigeträchtigen Seiten, die hier niedergelegte und von den Zeitgenossen hochgelobte “Arte Moderna” war der berufliche Durchbruch für Tizian, mit etwa 17 Jahren war er ein gefragter Künstler.

![Tizian: Presentation of the Virgin at the Temple (zw. 1534 und 1538)]()

Tizian: Presentation of the Virgin at the Temple (zw. 1534 und 1538)

Standort: Gallerie dell’Accademia (Venedig, Italien)

1507 war Gentile Bellini verstorben, 1510 starb der inzwischen zum Rivalen gewordene Giorgione, 1513 eröffnete Tizian in Venedig seine eigene Werkstatt, der Tod Giovanni Bellinis im Jahr 1516 befreite Tizian vom letzten ernstzunehmenden Rivalen der venezianischen Schule. Tizian entwickelte sich von dieser günstigen Position aus zu einem weltweit gefeierten Künstler, er sollte für die nächsten sechzig Jahre der nicht angezweifelte Hauptmeister venezianischer Malerei in der kulturellen Welt der Zeit bleiben.

Tizian erwarb in den Anfängen seines zweiten Lebensjahrzehnts mehrere städtische Privilegien, die ihn u. a. dazu berechtigten, Arbeiten seiner berühmten Lehrmeister zu beenden, wie Bellinis Gemälde im Großen Ratssaal der Stadt Venedig. Er schloss auch geschickte Verträge mit der Stadt Venedig, fixes Salär und Steuerbefreiung gegen die Verpflichtung, alle Dogen zum Festpreis zu porträtieren.

![Tizian: Ecce Homo (1543)]()

Tizian: Ecce Homo (1543)

Standort: Kunsthistorisches Museum (Wien, Österreich)

Der Aufstieg war nicht mehr zu bremsen, Tizian porträtierte die prominenten Gestalten seiner Zeit und fertigte Auftragsarbeiten für sie, heiratete 1525, zog in den damals wohl vornehmsten Stadtteil Venedigs, wurde 1533 von Kaiser Karl V. zum Hofmaler berufen und in den Adelsstand erhoben (zuvor soll Tizian zwei sehr schmeichelhafte Portraits des Kaisers gemalt haben).

Seit 1542 wollte Papst Paul III. Tizian in Rom sehen, der inzwischen eine solche Prominenz erreicht hatte, dass er es erst 1545 nötig hielt, dem Ruf zu folgen; 1548 und 1550 begleitete Tizian die Kaiser Karl V. und Sohn Philipp II. auf die Reichstage zu Augsburg, während seiner letzten Lebensjahre bis 1576 arbeitete Tizian hauptsächlich für Kaiser Philipp II. Tizian starb in hohem Alter 1576 an der Pest, als wohl erfolgreichster Maler, den die venezianischen Geschichte hervorbrachte.

Tizians “Karriere” erinnert sehr an die eines heutigen Elite-Zöglings, mit Unterstützung seit Geburt, Zugang zur richtigen Ausbildung und zu den richtigen Kreisen, sogar “moderne Marketingmethoden” wie die werterhöhende Signatur seiner Gemälde und Massenproduktion von Stichen wusste Tizian einzusetzen, und Glück (wenn man den zeitlich passenden Tod von Rivalen so nennen kann), war sicher auch einiges dabei.

![Tizian: Christ and the Good Thief (ca. 1566)]()

Tizian: Christ and the Good Thief (ca. 1566)

Standort: Pinacoteca Nazionale di Bologna (Italien)

Aber (geburtsunabhängiges) Talent und Weiterentwicklung des eigenen Können waren mitbeteiligt an Tizians Erfolg: Er war ein vielseitiger Maler, vor allem für seine häufig allein auf religiöse Themen beschränkte Zeit, er malte auch Porträts und Landschaften und mythologische Motive, griff sogar Themen der irdischen Liebe auf. Er erfand für sein Werk eine charakteristische und ausgeprägte Farbigkeit, setzte als einer der ersten Maler in Italien moderne Ölfarben ein, und er fand in mehreren Umbrüchen und Krisen zu seinem eigenen, von der Kindheit in den Dolomiten geprägten plastischen Stil.

Der Engel des 1. Dezember ist der “Verkündigungsengel” aus Tizians 1520 – 1522 entstandener “Auferstehung Christi” für die Kirche San Nazzaro e Celso in Brescia.

Bayerischer Meister

wird der unbekannte Künstler genannt, der um 1500 die “Verkündigung an Maria” in einer Größe von 107 × 80,5 cm im spätgotischen Stil auf Holz malte.

![Bayerischer Meister: Verkündigung an Maria (etwa 1500)]()

Bayerischer Meister: Verkündigung an Maria (etwa 1500)

Standort: Kunsthaus Zürich (Schweiz)

Vom Künstler wissen wir nichts, er hat uns weder seinen Namen noch Lebensdaten hinterlassen, aber eine Menge Symbole auf seinem Bild, die uns einiges erzählen: Der Engel, der Maria den Topf mit Blumen überreicht, ist der Erzengel Gabriel – der Engel der Auferstehung, der Gnade und der Verkündigung, wenn er in der christlichen Kunst als weibliches Wesen auftritt.

Wenn Gabriel in männlicher Gestalt dargestellt wird, gilt er als Bote Gottes, der Visionen erklären kann. Nach der christlichen und der jüdischen Auffassung ist er außerdem Vorsteher der Cherubim (geflügelte Mischwesen aus Tier und Mensch, die Schutzfunktionen wahrnehmen oder Gott dienen) und Seraphim (Engel mit sechs Flügeln, die um Gottes Thron fliegen und dabei “Heilig, heilig, heilig” rufen). Gabriel – Ǧibrīl, Dschabrāʾīl, Ǧabrāʾīl – nimmt auch im Islam als Übermittler der Offenbarung an den Propheten Mohammed eine wichtige Rolle ein.

Im Topf, den der Verkündigungsengel überreicht, befinden sich weiße Lilien, im Christentum Symbol für die reine, jungfräuliche Liebe. Nicht irgendwelche weißen Lilien hat der Meister hier gemalt, sondern die Art “Lilium candidum” in der botanischen Gattung der Lilien, die Madonnen-Lilie. Wenn Gabriel die Geburt Jesu an Maria verkündet, ist die Madonnenlilie sein Attribut, die er wie hier im Bild des bayrischen Meisters auf oder in den Händen trägt. Weiter kann er noch – wie hier – eine Schriftrolle bei sich haben, oder eine Posaune, oder sein erhobener Zeigefinger weist auf die Verkündigung hin.

Ein weiteres Symbol, das der Bayerische Meister uns an die Hand gibt, ist der Vogel im Käfig. Er symbolisiert die Kraft des Denkens, die die Seele im Körper erhebt und sich ausbreiten lässt und dem Menschen zu bedachter Rede verhilft. Der Engel des 16. Dezember verkündet auf der “Verkündigung an Maria” der Gottesmutter die Geburt Jesu, das Gemälde ist heute im Kunsthaus Zürich zu besichtigen.

Rembrandt

wurde am 15. Juli 1606 in Leiden geboren und starb am 4. Oktober 1669 in Amsterdam.

Rembrandt ist der Vorname des mit bekanntesten und bedeutendsten niederländischen Barock-Künstlers Rembrandt Harmenszoon van Rijn, der 1606 als achtes von neun Kindern des Müllers Harmen Gerritszoon van Rijn und der Bäckerstochter Neeltgen Willemsdochter van Zuytbrouck geboren wurde.

Nach Grundschule und Lateinschule, mit Unterricht in Biblischer Geschichte, Lesen der Klassiker und Rhetorikunterricht, schrieb sich Rembrandt 1620 an der philosophischen Fakultät der Leidener Universität ein, brach das Studium jedoch schon nach kurzer Zeit ab, um Maler zu werden.

![Rembrandt - Selbstportrait (1640)]()

Rembrandt – Selbstportrait (1640)

Standort: National Gallery in London (England)

Rembrandt wurde Schüler beim Leidener Historienmaler Jacob Isaacsz van Swanenburgh, der in Italien geschulte Lehrer vermittelte ihm von 1620 bis 1624 die Grundlagen der Malerei und die eigenen Schwerpunkte, Architekturmalerei und szenische Darstellungen der Hölle; die während dieser Ausbildung gemalten Höllenfeuer sollen für Rembrandts Meisterschaft in der Darstellung von Licht und Schatten auf seinen Gemälden verantwortlich sein.

Danach trat Rembrandt eine halbjährige Lehrzeit beim berühmten Historienmaler Pieter Lastman in Amsterdam an, die ihn stärker geprägt haben soll als die Jahre bei van Swanenburgh. Der Historienmalerei wurde damals der höchste Rang unter allen Gattungen der Malerei zugebilligt, und Lastman führte seinen Schüler gründlich in das Thema ein.

Mit nachhaltigem Erfolg, 1625 eröffnete Rembrandt in Leiden sein erstes Atelier und zog mit seiner Malerei bald Aufmerksamkeit auf sich. So viel Aufmerksamkeit, dass der Sekretär des Statthalters der Vereinigten Niederlande (Vorläufer der heutigen Niederlande) Ende 1628 begann, den Künstler zu unterstützten und ihm Aufträge zu vermitteln, 1629 und 1630 konnte Rembrandt sogar Bilder an den englischen König verkaufen.

![Rembrandt: Moses Smashing the Tablets of the Law (1659)]()

Rembrandt: Moses Smashing the Tablets of the Law (1659)

Standort: Gemäldegalerie, Berlin (Deutschland)

Rembrandt gab daraufhin 1631 das Leidener Atelier auf und zog nach Amsterdam, wo er sich mit dem Erlös der Königs-Bilder in die große und bedeutende Werkstatt des Kunsthändlers Hendrick van Uylenburgh einkauft. In der hauptsächlich durch Kopieherstellung und Restaurierung florierenden Werkstatt konnte Rembrandt schnell Porträtaufträge von reichen Kaufleuten einholen, Statthalter Friedrich Heinrich kaufte vermittelt durch seinen Sekretärs Gemälde und gab einen Passionszyklus in Auftrag, 1632 malte Rembrandt 30 Gemälde und war finanziell ein gemachter Mann – mit 26 Jahren.

Einige Voraussetzungen für die Aufnahme in die Amsterdamer Gilde (Bedingung für eine Selbständigkeit in der Stadt) fehlten Rembrandt noch und wurden in den nächsten Jahren erfüllt, von der Arbeit in der Werkstatt eines anderen Meisters bis zum Eintritt in den Stand der Ehe; letzteren vollzog Rembrandt 1634, praktischerweise mit der Nichte seines Kunsthändlers und Tochter eines reichen Patriziers, noch im selben Jahr trat er in die Lukasgilde ein.

Die Engel des 12. Dezember wurde von Rembrandt geschaffen, “Jakobs Kampf mit dem Engel” von 1659, das weitere Schicksal Rembrandt wird gleich im Text zum Engel des 15. Dezember beschrieben.

Rembrandt

war 1634 in die Lukasgilde aufgenommen worden und schien damit ausgesorgt zu haben, sein Aufstieg wurde im Text zum Kalenderbild des 12. Dezember geschildert, so geht es weiter:

Rembrandt durfte als selbstständiger Meister jetzt Schüler und Lehrlinge aufnehmen, ausbilden und für sich arbeiten lassen, er malte und verkaufte weiter und zog bald darauf mit seiner Frau ins eigene Haus um. Das war 1635, neben seiner Tätigkeit als Künstler begann Rembrandt nun auch den Handel mit Kunstwerken und fing an, verschiedenste historische und wissenschaftliche Preziosen, seltene Pflanzen, Tiere und Exotika (teure Gegenstände aus fernen Ländern) zu sammeln.

Was sich liest wie die Bilderbuch-Karriere eines Neureichen, der den Hals nicht vollkriegen kann, ging zunächst auch ziemlich typisch für eine solche weiter: 1638 hatte Rembrandt das Erbe seiner Frau von rund 40.000 Gulden durchgebracht. Vielleicht prassten auch beide Eheleute, es war jedenfalls Saskia Rembrandt, die von ihren Verwandten wegen Verschwendung gerügt wurde, worauf Rembrandt die Verwandten seiner Frau wegen Beleidigung verklagte.

![Rembrandt: The Holy Family with Angels (1645)]()

Rembrandt: The Holy Family with Angels (1645)

Standort: Hermitage Museum, St. Petersburg (Russland)

Vielleicht unter Geltendmachung von Schmerzensgeld, Rembrandt kaufte auf jeden Fall am 5. Januar 1639 ein neues Haus, ein richtiges großes Stadthaus, für dass er auch noch einen Kredit aufnahm, der in fünf, sechs Jahren abgezahlt sein sollte.

Der Weg in den Abgrund, den Verschwendung und Kredit für die Großimmobilie eingeleitet hatten, wurde nun durch einen Schicksalsschlag nach dem anderen beschleunigt: Schon Rembrandts erster Sohn hatte 1635 nur wenige Monate überlebt, im Jahr des Beleidigungsprozesses war die erste Tochter kurz nach der Geburt gestorben, 1640 starb nicht nur Rembrandts zweite Tochter kurz nach ihrer Taufe, sondern einen Monat später auch noch die Mutter Rembrandts. 1641 kam dann zwar Sohn Titus zur Welt, dafür starb im Juni 1642 dessen Mutter, Rembrandts Ehefrau Saskia.

Während der Zeit vor Saskia Tod hatte Rembrandts trotz aller Verluste eine hohe Produktivität aufrecht erhalten können, der Tod seiner Frau war nun ein zu tiefer Einschnitt, seine künstlerische Aktivität ließ deutlich nach. Dazu kam die Sorge um den kleinen Sohn, verbunden mit der Einstellung zweier Kinderfrauen, Liebesbeziehungen Rembrandts zu diesen, anschließendem Streit unter den Frauen und Gerichtsverfahren rund um die Frauen, um Unterhalt und um Testamente.

Rembrandt konnte schließlich seine Kredite nicht mehr bezahlen und musste noch mehr Geld leihen, kurz vor der Zahlungsunfähigkeitserklärung überschrieb er 1656 sein Haus auf seinen Sohn, auch die Versteigerung von Haus und Sammlungen reichten jedoch nicht, um die Schulden zu begleichen.

Rembrandt musste in ein armes Viertel umziehen, wo er vier Jahre ein abgeschiedenes Leben führte. Das wurde 1660 noch einmal von Sohn und Ziehmutter durch Anstellung in deren Kunsthandlung belebt, Rembrandt konnte Geschäftskontakte pflegen, Aufträge annehmen und Schüler unterrichten, 1663 verstarb dann die Ziehmutter und 1668 Sohn Titus im Alter von nur 27 Jahren, Rembrandt folgte ihm gut ein Jahr später.

![Rembrandt: The Baptism of the Eunuch (1626)]()

Rembrandt: The Baptism of the Eunuch (1626)

Standort: Museum Catharijneconvent, Utrecht (Niederlande)

Rembrandt Harmenszoon van Rijn war ein genialer Künstler, bereits von seinen Zeitgenossen gefeiert und gut bezahlt und von der Nachwelt als einer der bedeutendsten Künstler überhaupt verehrt. Er lebte in einem Goldenen Zeitalter, in einer wirtschaftlichen, künstlerischen und politischen Blütezeit, er hat lange Zeit seines Lebens fleissig gearbeitet, hunderte teuer gehandelter Gemälde geschaffen – und doch schaffte er es, durch unsinnigen Konsum und einen nur durch künftige Verdiensterwartungen abgesicherten Kredit zu verarmen.

Der Engel des 15. Dezember wurde von Rembrandt 1626 geschaffen, es ist der Engel aus dem Gemälde “Prophet Bileam und die Eselin”.

Ssemjon Fedorowitsch Uschakow

wurde um 1626 in Moskau geboren und starb am 25. Juni 1686 ebendort.

Ssemjon oder Simon Uschakow war ein bekannter russischer Ikonenmaler. Über sein Leben ist nichts überliefert bis zu der Zeit, als er in Amt und Würden eintritt. Ssemjon Fedorowitsch Uschakow war im Dienste des russischen Staates als Künstler tätig, als Oberhaupt der Ikonenwerkstatt der Kreml-Rüstkammer ein sehr bekannter und hoch angesehener Künstler.

Den Künstlern, die für russische Zaren und Obersten Kunst fertigten, wurde kein persönlicher Ruhm zugestanden – sie schufen die Ikonen (Heiligenbilder der östlichen Kirchen, besonders der orthodoxen Kirchen) im Namen ihrer Herrscher, denen die religiöse Unterstützung zukommen sollte, und weltliche Kunst zum Ruhm ihrer Herrscher.

![Ssemjon Fedorowitsch Uschakow: Der Erzengel Gabriel (2. Drittel 17. Jh.)]()

Ssemjon Fedorowitsch Uschakow: Der Erzengel Gabriel (2. Drittel 17. Jh.)

Standort: Nationalmuseum des Mönchsklosters, Moskau (Russland)

Sehr viele Arbeiten von Ssemjon Uschakow sind bei uns deshalb nicht bekannt, sein Hauptarbeitsgebiet und seine Meisterschaft soll jedoch in der Anfertigung von Ikonen gelegen haben.

Ssemjon Uschakow war z. B. an der wunderbaren Ausgestaltung der Uspenski-Kathedrale (Maria-Entschlafens-Kathedrale) im Dreifaltigkeitskloster von Sergijew Possad (1930 – 1991 Sagorsk) beteiligt. Den Bau dieser Kathedrale zu Ehren der Gottesmutter hatte Zar Iwan der Schreckliche 1559 begonnen, unter seinem Sohn Fjodor wurde die Kirche bis 1585 fertiggebaut. Sie entstand nach dem Vorbild der Uspenski-Kathedrale im Moskauer Kreml, der größten Kirche im Kreml (und heute das älteste vollständig erhaltene Gebäude in Moskau); das rund 70 km nordöstlich von Moskau gelegene Dreifaltigkeitskloster wurde gegen 1340 vom Heiligen Sergius von Radonesch gegründet und ist seitdem eines der wichtigsten religiösen Zentren der russisch-orthodoxen Kirche.

Die meisterhafte Verzierung des Inneren der Kathedrale wurde 1684 in Angriff genommen, Hofmaler Simon Uschakow war an den Arbeiten an der fünfreihige Ikonostase beteiligt. Eine Ikonostase ist eine mit Ikonen geschmückte Wand mit Türen zwischen innerem Kirchenschiff und Altarraum, die Ikonostase der Uspenski-Kathedrale sollte am Ende aus 76 Ikonen bestehen.

Auch die beiden herrlichen Ikonen einer vergoldeten Holzikonostase, die in der Dreifaltigkeitskirche Nikitniki im Moskauer Stadtteil Kitai-Gorod erhalten sind, werden Simon Fjodorowitsch Uschakow zugeschrieben.

Ssemjon Uschakow rückte in Moskau erst jüngst wieder in den Fokus der Aufmerksamkeit, als im Frühjahr/Sommer 2012 der Facettenpalast im Moskauer Kreml (ältester Teil des Großen Kremlpalastes, ältestes profanes Bauwerk Moskaus) durch Restaurierung wieder in seine ursprüngliche Form gebracht wurde – die Innenausstattung wurde anhand von Beschreibungen restauriert, die der Ikonenmaler im 17. Jahrhundert angefertigt hatte. Ssemjon Fedorowitsch Uschakow schuf den Engel des 19. Dezember, den Erzengel Gabriel als Russische Ikone, er wird auf das 2. Drittel des 17. Jahrhunderts datiert.

Ein unbekannter russischer Künstler

hinterließ uns eine Ikone des Heilige Nikolaus.

Über diesen Künstler wissen wir überhaupt nichts, da ein Nikolaus zu sehen ist und da es sich um eine Ikone handelt, handelt es sich offensichtlich um eine Heiligendarstellung der orthodoxen Kirche. Diese besondere Form der Heiligenverehrung durch auf Holztafeln gemalte Heiligenbilder ist eine Form der Anbetung, die der orthodoxen Kirche eigen ist. Auch die Wahl des Heilige Nikolaus für die Darstellung auf einer Ikone ist typisch für die orthodoxen Kirche:

In der Kirchengeschichte gibt es zwei Heilige Nikoläuse. Bischof Nikolaus von Myra wurde um 270/280 in der Nähe von Myra östlich von Rhodos (heute Demre, Antalya, Türkei) geboren, er starb 345/351 ebendort. Bischof Nikolaus von Pinara war Abt im Kloster Sion bei Myra und die letzten fünf Lebensjahre Bischof in Pinara, seine Geburtszeit ist nicht bekannt, er starb 564.

Beide Nikoläuse sind also eng mit der Stadt Myra verbunden und wurden in der griechisch-orthodoxen Kirche bereits im sechsten Jahrhundert als Heilige verehrt. Seitdem ist Myra ein Wallfahrtsort der orthodoxen Kirche, auch in den östlichen orthodoxen Kirchen ist der Heilige Nikolaus ein beliebtes Motiv, er wird auf Ikonen wahrscheinlich am häufigsten von allen Heiligen dargestellt.

Als Nikolaus ist der Heilige durch seine Attribute zu erkennen. Er trägt das Gewand eines Bischofs der orthodoxen Kirche, den mit Kreuzen verzierten Brokatstoffstreifen namens Omophorion um die Schultern und hat ein Buch in der Hand. Die Machart des Kunstwerks, die Farbe aus Eitempera, aufgetragen auf Holz und verziert mit einem Heiligenschein aus Silber, der Rahmen und der Hintergrund aus Silberblech verraten eine Entstehung dieser Ikone vor etwa 350 Jahren, um 1665.

Bei uns im Abendland wird der Nikolaus auch verehrt, konzentriert auf den Bischof von Myra und so sehr, dass die Gebeine von italienischen Kaufleuten gleich einmal aus Myra entführt wurden. Das geschah 1078, ab 1087 baute man eine Kirche um die “geklauten Gebeine” herum, die Nikolaus-Basilika in Bari, in die heute rund 200.000 Gläubige jährlich pilgern.

Der Nikolaus wird aber nicht nur als Heiliger verehrt, weil er Bischof war, sondern um den Nikolaus von Myra ranken sich viele Legenden: Er soll unschuldig Angeklagte vor dem Tod bewahrt haben, die Töchter eines Schuldners vor dem Verkauf ins Bordell gerettet haben und ihnen drei Goldklumpen als Aussteuer geschenkt haben, von ungehaltenen Wirtinnen erschlagene und eingepökelte junge Männer wieder zum Leben erweckt haben, Weizen zauberhaft vermehrt haben, um die Menschen in Myra vor dem Hungertod zu retten, Kranke geheilt, Knaben vor dem Ertrinken gerettet und Dämonen aus vergifteten Brunnen vertrieben haben.

Nikolaus von Sion/Pinara soll einfach freundlich und mildtätig gewesen sein, beide Heiligen verschmolzen zu einer Figur eines großen Wohltäters.

Der Heilige Nikolaus von Myra starb am 6. Dezember 343, später wurde sein Gedenktag unser Nikolaustag, an dem der Nikolaus in Erinnerung an die Goldklumpen für die armen Töchter die Schuhe mit Geschenken füllt.

Der unbekannte russische Künstler hat den Engel des 6. Dezember geschaffen, die Ikone des Heiligen Nikolaus.

William Blake

wurde am 28. November 1757 in London geboren und starb ebendort am 12. August 1827.

William Blake wurde in die Familie eines gut situierten Strumpfhändlers geboren und von seiner Mutter Catherine Wright Armitage Blake daheim unterrichtet. Er soll ein derart eigenwilliges Temperament gezeigt haben, dass seine Eltern es nicht wagten, ihn auf eine Schule zu schicken.

![Thomas Phillips: Portrait von William Blake (1807)]()

Thomas Phillips: Portrait von William Blake (1807)

Standort: National Portrait Gallery, London (England)

Für einen normalen, mit Unterordnung verbundenen Beruf erschien er ebensowenig geeignet, weshalb er mit zehn Jahren in einer Zeichenschule angemeldet wurde. Es war eine bedeutendsten Londoner Zeichenschulen und offensichtlich das Richtige für William Blake, ab 1772 absolvierte er eine Lehre als Kupferstecher, ab 1779 wurde er Student in der Royal Academy of Arts.

Eigentlich war mit der Aufnahme in die Royal Academy eine erfolgreiche Karriere als Historien-Maler sicher, Blake überwarf sich jedoch mit dem Akademiepräsidenten Sir Joshua Reynolds, einem mehr der Tradition als der Originalität verpflichtetem Porträtmaler, die Hoffnungen auf die große Karriere waren damit vertan.

Dafür fand er die richtige Frau, die aus einfachen Verhältnissen stammende Catherine Boucher, die er 1783 heiratete. Catherine konnte noch nicht einmal lesen, war aber mit einer starken Neugier gesegnet, lernte von ihrem Mann und bildete sich selbst fort. Nach einiger Zeit wurde sie eine wertvolle Hilfe für Blake, der 1784 eine Druckerei eröffnete; einige Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Kinderlosigkeit des Paares wurden überwunden, die bis zu Blakes Tod (über 40 Jahre) währende Ehe soll eine ausgesprochen glückliche und befruchtende Gemeinschaft gewesen sein.

Im Berufsleben erging es William Blake ohne Unterstützung aus den richtigen Kreisen weniger gut, er arbeitete bis zu seinem Tod als Drucker, Graveur und Illustrator, arm und von der Creme de la Creme der Kunstwelt unbeachtet. Es gab jedoch Freunde und Wohltäter, die ihm durch Aufträge durch die größten finanziellen Durststrecken halfen.

Erst sehr spät in seinem Leben durfte Blake erleben, dass eine neue Künstler-Generation seine Arbeiten zu schätzen begann – etwa ab 1818 nahm die Bilderbuchkarriere eines für schwerfällige Denker unbequemen und unverstandenen Hochbegabten langsam eine positive Wendung.

Diese jungen Künstlern hatten ein gutes Gespür für Talent, auch wenn dieses zu früh dran war, und das waren William Blakes hochinnovative Werke, sie wurden um die Mitte des 19. Jahrhunderts von den Präraffaeliten entdeckt und fanden nun allgemein Anerkennung – der Maler war seiner Zeit knapp ein Jahrhundert voraus.

![William Blake: Erzengel Raphael mit Adam und Eva (1808)]()

William Blake: Erzengel Raphael mit Adam und Eva (1808)

Standort: Museum of Fine Arts, Boston (USA)

Seitdem bleibt er beliebt, in der Hochkultur und in der Popkultur. Malerei und Radierungen des Ausnahmekünstlers, seine Arbeiten als Dichter und seine Ansichten als Naturmystiker werden seitdem immer wieder neu entdeckt. William Blake hatte viele erstaunliche Begabungen, er hat z. B. die Reliefradierung erfunden und seine überbordende Phantasie in Visionen ausgelebt, die er in Gedichte und Bilder verarbeitete.

Die Reihe der Schriftsteller, klassischen Komponisten, Jazz-Komponisten, Rockmusiker, Popmusiker und Regisseure, die in ihrem Werk entscheidend durch William Blake beeinflusst wurden, ist legendär, und es sieht nicht so aus, als wenn diese Reihe bald ein Ende hätte.

Von William Blake wurde der Engel des 21. Dezember geschaffen, der “Erzengel Raphael mit Adam und Eva”, im Jahr 1808.

Inga Schnekenburger

wurde am 28. Juni 1949 als Ingrid Hübler in Winsen an der Luhe geboren und starb am 20. November 2013 auf Teneriffa.

Inga Schnekenburger ist die Künstlerin, die uns zusammen mit ihrem Mann Willi Schnekenburger den Engel-Adventskalender auf www.onlinekunst.de/engel mit den Bildvorlagen für einen Engel-Kalender geschenkt hat.

Inga Schnekenburger (damals Ingrid Hübler) hat früh in Kreativ-Wettbewerben Preise errungen, 1967 bis 1968 an der Werkkunstschule in Hamburg studiert; 1969 war ihre erste Einzelausstellung in Geesthacht, bis 1971 hat sie eine Ausbildung zur Grafikerin beendet.

1969 hatte sie Artur Kaesmacher geheiratet, 1971 und 1973 kamen die Kinder zur Welt; 1976 bis 1980 studierte sie an der Hochschule Lüneburg Kunst, Werken, Pädagogik, Psychologie und Philosophie und legte 1980 die erste Staatsprüfung für das Lehramt Kunst und Werken ab.

1977 war die Scheidung von Artur Kaesmacher und begann die Arbeit als Kunst-Dozentin an der Volkshochschule in Lüneburg, es folgten Referendariat und Prüfungen, ab 1986 die Lehrtätigkeit als Kunstlehrerin am Gymnasium und ab 1989 ein Lehrauftrag an der Fachhochschule Nordostniedersachsen für Kreativitätstraining.

In dieser Zeit hatte Ingrid Hübler fünf Einzelausstellungen, zwei Gruppenausstellungen und eine Retrospektive bestückt und eine Kunstschule gegründet, 1991 verabschiedete sie sich mit einer Ausstellung im Städtischen Glockenhaus in Lüneburg von Niedersachsen und ging nach Donaueschingen in Baden-Württemberg.

Dort leitete sie bis Ende Januar 1992 die Städtischen Jugendkunstschule und heiratete den Künstler Willi Schnekenburger. Es folgten Lehraufträge für Kreativitätstraining an der Fachhochschule Furtwangen bis 1997 und bis 2001 viele Ausstellungsbeteiligungen:

Mehrfach bei den Internationalen Keramikwochen in Hüfingen, ein “Spiegelkreuz” in München, Aquarelle, Objekte und Keramik, teilweise gemeinsam mit Willi Schnekenburger, auf der Landesgartenschau Bad Dürrheim, in Koblenz, Asbach, Furtwangen, Lohmar, Schwerin, Düsseldorf, Meiningen, Berlin und Hochfelden im Elsass in Frankreich.

Inzwischen hatte sich Inga Schnekenburgers Malerei, Objektkunst und Keramik der Aufbruch in die digitale Welt angeschlossen: 1995 erfolgte mit “Pictures about I Ging – Bilder zum I Ging” die erste Präsentation im Internet, 1997 bis 1998 ließ sich die Künstlerin zur Multimedia-Entwicklerin ausbilden, 1998 gründen Willi und Inga Schnekenburger onlinekunst.de, auf dieser Plattform für Kunst und Kultur im Internet fanden seitdem viele Ausstellungen und Kunstprojekte statt.

Auch wenn die Seite nach Inga Schnekenburgers Tod im Jahr 2013 momentan (Stand 12/2014) nicht weitergeführt wird, lohnt sich ein Ausflug dorthin unbedingt, das Kunstprojekt computergarten.de z. B. wurde ebenfalls 1998 begonnen und ist viele Jahre gewachsen, es enthält heute eine Fülle von Computerkunst und künstlerischer Digitalfotografie.

Inga Schnekenburger hinterließ uns die Engel des 2., 4. und 9. Dezember, den “Engel des Johannes”, “Die Zeit schreitet fort” und “Schutzengel”, wunderschöne Computergrafiken und Aquarelle.

![]()

Der Beitrag Kleines Weihnachtsgeschenk – Engelskünstler zum Kennenlernen (Teil 2) erschien zuerst auf Kunstplaza.

Weitere tolle Infos zu diesem Thema gibt es hier:

http://www.kunstplaza.de/allgemein/kleines-weihnachtsgeschenk-engelskuenstler-zum-kennenlernen-teil-2/